Blendung durch Solarmodule – praxistaugliche Lösungen gefragt

Ob ein Solarmodul gut mit der Architektur harmoniert und gleichzeitig nicht blendet, ist mehr als ein technisches Detail. Diese Eigenschaften entscheiden darüber, wie die Produktion von erneuerbarer Energie in unsere dichten Siedlungen passt. Module mit strukturierten Gläsern und speziell entwickelten Oberflächen fügen sich auch in anspruchsvollen Projekten ästhetisch ins urbane Umfeld ein.

Autofahrenden, die das Kreuz Wankdorf in Bern passieren, fällt seit einigen Monaten unweigerlich ein in Blautönen schimmerndes Gebäude ins Auge: Bern 131. Der geschwungene dreiseitige Bau markiert den Eingang zur aufstrebenden WankdorfCity. Trotz seiner markanten Glasfassade beeinträchtigt das Gebäude die Sicht der Fahrer nicht – denn die Fassade blendet selbst dann nicht, wenn die Sonne tief steht.

Was auf den ersten Blick wie selbstverständlich wirkt, ist in Wirklichkeit eine technische und architektonische Innovation. Denn die vom Berner Architekturbüro Atelier 5 entworfene Fassade besteht aus 1605 Solarmodulen, die so hergestellt wurden, dass sie Sonnenlicht diffus reflektieren, ohne die Betrachtenden zu blenden. Entwickelt wurden die Module von der Deitinger Herstellerin Megasol Energie AG.

«Bern 131» zeigt beispielhaft, wie sich moderne Photovoltaik heute höchst vielseitig einsetzen und problemlos in jede Umgebung einfügen lässt: ästhetisch anspruchsvoll, und trotzdem sicher für Mensch und Umwelt. Und es verdeutlicht, warum das Thema Blendwirkung bei Solarfassaden gerade in urbanen Räumen und in der Nähe von Verkehrsachsen immer wichtiger wird.

Sicherheit im Fokus

Mit der zunehmenden Verbreitung von Photovoltaikanlagen wachsen auch die Herausforderungen – etwa dann, wenn Sonnenlicht an den glatten Moduloberflächen reflektiert wird. In dicht bebauten Quartieren, entlang stark befahrener Strassen oder in der Nähe von Flughäfen können solche Reflexionen nicht nur stören, sondern in manchen Fällen auch die Sicherheit von Verkehrsteilnehmenden beeinträchtigen.

Besonders deutlich wird dies, seit immer mehr Solarfassaden – im Unterschied zu klassischen Dachanlagen – sichtbar in den öffentlichen Raum hineinwirken. Bei solchen Anlagen ist es entscheidend, die Lichtreflexion gezielt zu kontrollieren; nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch im Interesse der Akzeptanz im Umfeld.

Die Raumplanungsverordnung schreibt auf nationaler Ebene vor, dass Solaranlagen reflexionsarm ausgeführt sein müssen. Vielerorts ist Blendarmut überdies eine Voraussetzung für ein vereinfachtes Meldeverfahren. Auch das Umweltschutzgesetz stuft Lichtreflexionen als Emissionen ein – vergleichbar mit Lärm oder Abgasen –, die nach dem Stand der Technik zu minimieren sind. Entsprechend verlangen die Behörden bei Neubauten zunehmend den Nachweis, dass von Photovoltaikanlagen keine sicherheitsrelevante Blendwirkung ausgeht. In einigen Regionen sind Blendgutachten mittlerweile fester Bestandteil des Planungsverfahrens.

Zwischen Lichtausbeute und Reflexion

Immer, wenn Licht auf eine Oberfläche trifft, wird ein Teil davon reflektiert. Wie stark die Reflexion ausfällt, hängt von mehreren Faktoren ab: von der Beschaffenheit der Oberfläche, vom Einfallswinkel der Sonneneinstrahlung und von spezifischen Materialeigenschaften wie Transparenz oder Lichtbrechung.

Glatte und glänzende Flächen, etwa Wasseroberflächen, Autoscheiben oder Fenster, werfen Licht gebündelt und damit besonders stark zurück. Treffen reflektierte Sonnenstrahlen direkt ins menschliche Auge, verursachen sie eine Blendung. Dabei spielt auch die subjektive Wahrnehmung eine Rolle: Während ein kurzer Lichtreflex kaum auffällt, kann eine langanhaltende oder sehr intensive Reflexion deutlich stören.

Ein wichtiger technischer Wert ist die sogenannte Leuchtdichte, gemessen in Candela pro Quadratmeter (cd/m²). Licht wird vom menschlichen Auge bereits bei niedriger Leuchtdichte wahrgenommen, ein normaler PC-Monitor etwa leuchtet mit etwa 250 cd/m². Als störend oder blendend empfunden wird Licht meist ab einer Leuchtdichte zwischen 50 000 und 100 000 cd/m² – abhängig von Blickwinkel, Kontrast zur Umgebung und Dauer der Einwirkung.

Die Sonne am Mittagshimmel liefert bis zu 1,6 Milliarden cd/m². Solarmodule sind darauf ausgelegt, möglichst viel von diesem Licht einzufangen und in Energie umzuwandeln. Das Sonnenlicht muss dabei zunächst die Schutzschicht aus Glas passieren, welche die empfindliche Solarzelle schützt. Dabei lässt sich eine gewisse Reflexion physikalisch nicht vermeiden. Gerade weil Solarmodule möglichst viel Sonnenlicht aufnehmen sollen, ist es eine besondere Herausforderung, störende Blendungen gleichzeitig auf ein Minimum zu reduzieren. Das Reflexionsverhalten kann jedoch gezielt gesteuert werden – bis zu dem Punkt, an dem die Blendwirkung praktisch nicht mehr wahrnehmbar ist.

Mit Struktur gegen störende Spiegelungen

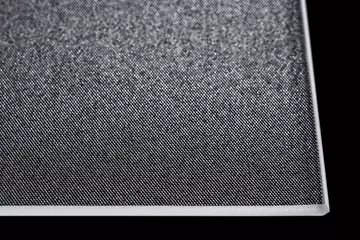

«Wir arbeiten seit Jahren daran, die Reflexion an der Glasfläche zu vermindern, ohne die Lichtdurchlässigkeit – und damit die Energieausbeute – zu beeinträchtigen», sagt Fabio Klee-Stancheris, Leiter Produktentwicklung & Systemplanung bei Megasol. Die Lösung liegt in der Struktur der Glasoberflächen: Während glatte Glasflächen intensive Lichtspiegelungen verursachen, wirken strukturierte Oberflächen diesem Effekt entgegen. «Strukturierte Oberflächen brechen das Licht und streuen es in verschiedene Richtungen. So verteilen sich die reflektierten Lichtstrahlen in die Breite, und die Blendwirkung nimmt deutlich ab, bei gleichzeitig hoher Lichttransmission», sagt Klee-Stancheris. Megasol bietet mittlerweile eine grosse Auswahl strukturierter Gläser an, darunter Frost, Fjord, Crystal, Glacier, Creek, Stream, Ice Diamond, Ripple, Ice Molecule und Seaside. Je nach Projektanforderung lassen sich so Ästhetik, Lichtführung und Reflexionsarmut optimal kombinieren.

Besonders bewährt hat sich das Glasdesign Fjord, das Megasol mittlerweile standardmässig bei seinen Modulen einsetzt. Dieses Glas kam auch beim Projekt «Bern 131» zum Einsatz und verbindet hohe Lichtdurchlässigkeit mit gezielter Lichtstreuung. Damit sorgt es für reflexionsarme Solarfassaden, bei zugleich sehr guter energetischer Leistung.

Ein Zahlenvergleich macht den Unterschied deutlich: Sonnenlicht, das sich in einem Standard-Fensterglas spiegelt, kann Leuchtdichten von bis zu 10 Millionen cd/m² erreichen. Das kaum spürbar strukturierte Fjord-Glas von Megasol liegt bei vergleichbaren Bedingungen bei rund 79 000 cd/m² und damit an der unteren Grenze des Bereichs, in dem Blendung subjektiv als störend empfunden wird.

Für besonders anspruchsvolle Situationen, etwa in der Nähe von Flughäfen oder stark frequentierten Strassen, stehen aber auch Lösungen zur Verfügung, die noch weniger reflektieren: Für solche Einsatzbereiche hat Megasol die Technologie ZeroReflect+ konzipiert. Diese basiert auf einer weiterentwickelten Glasoberfläche, die das einfallende Licht nicht nur streut, sondern die Reflexion insgesamt nochmals deutlich reduziert – unabhängig von Einbauwinkel, Tageszeit oder Lichtverhältnissen. Die Oberfläche wirkt dabei optisch matt und erinnert an satiniertes Glas.

«Bei einem Einfallswinkel von 30 Grad liegt die reflektierte Leuchtdichte bei lediglich 9000 Candela pro Quadratmeter», erklärt Klee-Stancheris. Damit bleibt der Wert in einem Bereich, der nicht als störend empfunden wird. Selbst bei tiefstehender Sonne bleibt die Reflexion auf einem unkritischen Niveau. «ZeroReflect+-Module erfüllen auch die strengsten Vorgaben im Bereich Blendfreiheit, ohne Kompromisse bei der Lichtdurchlässigkeit und Energieausbeute zu machen.»

Zum Einsatz kommt ZeroReflect+ unter anderem auf ausgewählten strukturierten Glasvarianten wie Fjord und Ripple, ebenso wie auf Modulen mit steinähnlicher Oberfläche wie Match Slate Creek Granite. Durch die Kombination von ästhetischer Gestaltung und maximaler Blendfreiheit wird die Umsetzung selbst komplexer architektonischer Lösungen technisch möglich.

Blendwirkung messbar reduziert

An verkehrsreichen oder sensiblen Lagen verlangen Bewilligungsbehörden den objektiven Nachweis, dass von einer Solaranlage keine sicherheitsrelevante Blendwirkung ausgeht. Megasol liess deshalb die Reflexionseigenschaften seiner strukturierten Gläser und der ZeroReflect+-Technologie wissenschaftlich überprüfen.

Die Prüfungen am SPF Institut für Solartechnik der Ostschweizer Fachhochschule (OST) sowie Outdoor-Messungen der Berner Fachhochschule (BFH) haben die geringen Reflexionen der Module bestätigt. Untersucht wurden unter anderem die Leuchtdichte bei unterschiedlichen Einfallswinkeln, das Reflexionsverhalten bei direkter Sonneneinstrahlung sowie der Vergleich zwischen dem Megasol-Standardglas Fjord und Ausführungen mit ZeroReflect+.

Die Resultate zeigen, dass die ZeroReflect+-Technologie die Leuchtdichte des reflektierten Lichts auf ein Mass vermindert, das weit unterhalb der Schwelle liegt, bei der sich Blendungen unangenehm bemerkbar machen. Konkret entspricht das Reflexionsverhalten von Fjord ZeroReflect+ etwa jenem von traditionellen Dacheindeckungen wie Schiefer oder Ziegel. Diese Solarmodule eignen sich daher hervorragend für Anwendungen im städtischen Umfeld.

Solare Ästhetik im urbanen Raum

Die wissenschaftlich getestete Blendarmut macht den Einsatz der Megasol-Lösungen besonders dort sinnvoll, wo höchste Anforderungen in Bezug auf Verkehrssicherheit, Stadtbild und nachbarschaftliche Akzeptanz gestellt werden. «Solarmodule lassen sich heute ohne Wenn und Aber stadtbild- und verkehrsverträglich einsetzen», bilanziert Fabio Klee-Stancheris. Projekte wie «Bern 131» zeigen, dass die Erzeugung von nachhaltiger Energie im urbanen Raum mit hoher gestalterischer Qualität und ohne störende Reflexionen möglich ist.

Am Projekt «Bern 131» leisten die reflexionsarmen Gläser einen wichtigen Beitrag zu Sicherheit, Akzeptanz und architektonischer Integration. Wer heute am Wankdorf vorbeifährt, sieht nicht nur ein auffälliges Gebäude, sondern ein Stück Stadtenergie, das sich technisch und ästhetisch überzeugend in sein Umfeld einfügt.