Ladeinfrastruktur – Planung mit Köpfchen

Die Planung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur will gut durchdacht sein. Eine fundierte Beratung und massgeschneiderte Lösungen sind die wichtigsten Eckpfeiler, um langfristig Kosten zu sparen und für die Zufriedenheit aller Beteiligten zu sorgen.

Es mag paradox klingen, aber die Elektromobilität in der Schweiz benötigt einen Katalysator. Einen Katalysator für die breite Adoption der E-Mobilität: fortschrittliche, gut zugängliche Ladeinfrastruktur. Sie wird zum Schlüssel für einen beschleunigten Umstieg auf die Elektromobilität werden. Doch der Schweizer E-Mobilitätsexpress ist ins Stocken geraten, aber weshalb?

Zwei typisch schweizerische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle: ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und eine hohe Mieterquote. Die Schweiz gilt zwar als offen, aber auch als vorsichtig gegenüber Innovation. Es erstaunt darum nicht, dass viele Schweizer angeben, gerne auf Elektromobilität wechseln zu wollen, jedoch erst dann, wenn eine Lademöglichkeit in den eigenen vier Wänden vorhanden ist. Der Haken dabei? Die Schweiz ist das Land der Mieter: Knapp 60 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung wohnen zur Miete – Europarekord! In vielen dieser Mietobjekte bleibt der Wunsch nach einer eigenen Ladestation unerfüllt.

Wie weiter? Die Elektrobranche hat es wortwörtlich in der Hand, mit gut geplanten, zukunftsfähigen Ladeinfrastrukturen das Rückgrat der Elektromobilität zu schaffen. Doch gerade bei der Planung und Umsetzung treten zahlreiche Fragen auf. Der folgende Beitrag soll als Auslegeordnung und Denkanstoss dienen und beleuchtet zentrale Aspekte der Ladeinfrastrukturplanung, mit Fokus auf Infrastrukturen in Mehrparteiengebäuden in Bestandesbauten.

Bedürfnisabklärung: Beratung als erster Schritt zur optimalen Planung

Unterschiedliche Standorttypen, begrenzte Ressourcen und komplexe Eigentumsverhältnisse erfordern massgeschneiderte Ladelösungen. Die Herausforderung liegt darin, Nutzerbedürfnisse mit technischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Überlegungen unter einen Hut zu bringen.

Der Erfolg eines Ladeinfrastrukturprojekts steht und fällt mit der sorgfältigen Bedürfnisabklärung. Installateure sollten sich darum in eine beratende Funktion begeben, um Eigentümer, Mieter und andere Beteiligte frühzeitig ins Boot zu holen und ihnen eine massgeschneiderte Lösung für ihre Ladeinfrastruktur unterbreiten zu können.

Wichtige Aspekte für den Planungsstart

Eigentumsverhältnisse: Welche Parteien in den Entscheidungsprozess involviert sind, hat bedeutende Auswirkungen auf die Planung. Sind mehrere Parteien beteiligt, ist es umso wichtiger, alle Beteiligten von den Vorzügen einer Ladeinfrastruktur zu überzeugen. Mieter, Eigentümer oder Stockwerkeigentümer haben unterschiedliche Interessen. Bei der Beratung sind deshalb neben technischem Know-how vor allem Kenntnisse über die finanziellen Aspekte Gold wert. Besonders hilfreich: Wissen über die lokalen Fördergelder, konkrete Beispiele zur Gesamtkostenrechnung und überzeugende Argumente, weshalb eine Ladeinfrastruktur ein wertsteigerndes Investment für die Immobilie darstellt. Sind mehrere Objekte für dieselbe Eigentümerschaft zu planen, empfiehlt sich in jedem Fall eine portfolioübergreifende Lade- und Abrechnungslösung. Der Aufwand für den Betrieb und die Abrechnung reduziert sich dadurch massiv.

Bedarfs- und Nutzungsszenarien: Eine grosse Herausforderung ist die Abschätzung des eigentlichen Bedarfs und die Vorhersage der zukünftigen Nutzung. Empfehlung: in Szenarien denken und ein Angebot in entsprechende Teile gliedern.

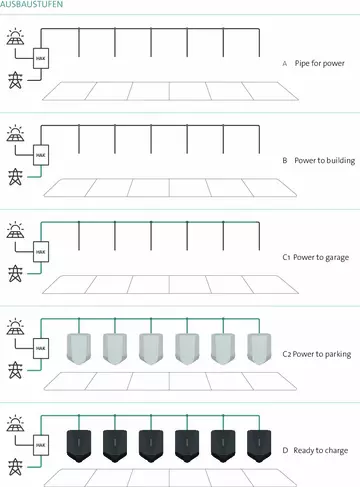

Die Ausbaustufen gemäss SIA 2060 können hierfür eine geeignete Grundlage bilden. Beispielsweise kann ein Angebot für eine Stockwerkeigentümerschaft (StWE) in drei Teile (Ausbaustufen C1, C2, D) gegliedert werden, um verschiedenen Bedürfnissen der Eigentümer gerecht zu werden. Die Kosten für eine Beteiligung am Grundausbau und den weiteren Ausbaustufen können sodann auf die unterschiedlichen Interessengruppen aufgeteilt werden. Dieses Vorgehen kann helfen, Stolpersteine im Zusammenhang mit der Finanzierung von Ladeinfrastrukturen zu beseitigen (siehe Tabelle und Grafik).

Die Verhältnisse vor Ort

Um von Beginn weg grösstmögliche Kostentransparenz zu schaffen, ist eine Besichtigung der Gegebenheiten vor Ort bereits im Offertenstadium unerlässlich. Denn selbst die Angabe von durchschnittlichen Kosten pro Ausbaustufe oder eines groben Richtpreises für eine erste Orientierung kann aufgrund der lokalen Gegebenheiten weit weg von der Realität sein. Durch eine frühzeitige Begehung können unerwartete Herausforderungen vermieden und der Eigentümerschaft solide Entscheidungsgrundlagen gegeben werden. Insbesondere die folgenden drei Kostenfaktoren müssen bei jeder Ladeinfrastruktur berücksichtigt werden.

Vorsicht Kostentreiber! HAK, Elektroverteilung und Erschliessungswege

Grundlage für die Planung der Ladeinfrastruktur bildet die Ermittlung des benötigten Leistungsbedarfs. Um eine grobe Empfehlung für die Mindestladeleistung pro Ladepunkt abgeben zu können, kann mit Standardszenarien gearbeitet werden. Für eine möglichst realistische Berechnung empfiehlt es sich aber in jedem Fall, diese Faktoren auf den konkreten Anwendungsfall anzupassen: Wo ist der Standort? Wer nutzt diesen? Müssen die Bewohner täglich lange Strecken zurücklegen, zum Beispiel Angestellte im Aussendienst?

Ist der Leistungsbedarf der Ladeinfrastruktur ermittelt, stellt sich die Frage nach der Anschlussleistung des Gebäudes und wie viel Energie noch zur Verfügung steht. Mit einer Energiemessung oder mit Energiedaten des Elektrizitätswerks kann die Auslastung des Hausanschlusskastens (HAK) geprüft werden. Eine allfällige Leistungserhöhung des HAK ist sehr kostspielig (und technisch nicht immer umsetzbar), kann jedoch in vielen Fällen mit einem intelligenten, dynamischen Lastmanagement verhindert werden.

Schwieriger zu umgehen sind mangelnde Platzreserven in der bestehenden Elektroverteilung. Diese führen fast zwangsläufig zu Zusatzkosten, beispielsweise für die Erstellung einer separaten Unterverteilung Elektromobilität.

Weiter bedarf es einer Abklärung der Erschliessungswege zwischen den technischen Betriebsräumen und der Einstellhalle. Sind lange Wege zurückzulegen, eventuell sogar Brandschutzwände zu durchbohren?

Diese Faktoren beeinflussen die Kosten für die Ladeinfrastruktur erheblich und müssen vor einer Offerte seriös abgeklärt werden, damit es für keine Seite zu bösen Überraschungen bei den Kosten kommt.

Weitere Kostenfaktoren können regulatorische Vorgaben sein. Die technischen Anschlussbestimmungen des Netzbetreibers, insbesondere hinsichtlich Lastmanagement und Schieflastenmanagement, sind zwingend bei der Planung der Ladeinfrastruktur zu berücksichtigen.

Installationsarten

Per Flachkabel oder einzelne Erschliessung am Wohnungszähler? Wünschen die Eigentümer ein Contracting? Alle Installationsarten genau zu beleuchten, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Die Installationsart hat aber entscheidende Auswirkungen auf die Abrechnungsmöglichkeiten und will deshalb gut überlegt sein.

Elektroprofis stehen für die Planung von Ladeinfrastrukturen diverse Orientierungshilfen zur Verfügung, wie z.B. vom VSE oder der SIA. Zentral ist jedoch, bei der Planung eine beratende Funktion einzunehmen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, welche pro Projekt und Nutzergruppe Sinn ergeben.

Damit der initiale Aufwand für Planung und Beratung entschädigt wird, hat der Dachverband Swiss eMobility den eMobility CheckUp entwickelt. Dieser standardisierte Check von Immobilien für Eigentümer, die sich eine Ladeinfrastruktur wünschen, wird zukünftig durch die Kantone mitfinanziert werden. Der Kanton Bern wird ab Februar 2025 den Start machen. Damit wird die Elektromobilität gefördert und die Elektroprofis werden für ihre beratende Funktion entschädigt.

Die Entscheidung hat nämlich Einfluss auf die Erschliessung, die Integration in Drittsysteme, die Auslegung von Platzreserven in der Elektroverteilung und somit auf kostentreibende Faktoren. Auch hier gilt es, in einer beratenden Funktion entsprechende Fragen abzuklären, zum Beispiel: Wollen die Eigentümer einen ZEV realisieren? Oder die Ladekosten lieber über den Wohnungszähler laufen lassen? Möchten die Bewohner, dass sich ein Drittanbieter um die Abrechnung kümmert? Die Möglichkeiten und Konsequenzen müssen den Eigentümern aufgezeigt werden, bevor eine Entscheidung für eine Installationsart getroffen wird.

Kommunikation

Fernwartung, Abrechnung, Benutzerverwaltung, Integration in Energiemanagementsysteme, Steuerung über eine App: Damit die Ladeinfrastruktur ihr volles Potenzial ausschöpfen kann, ist eine Internetverbindung notwendig, welche inklusive der laufenden Kosten für den Betrieb (z.B. für SIM-Kartenkosten) in die Planung aufgenommen werden muss.

Auswahl des Ladesystems: Sparpotenzial beleuchten!

Sparpotenzial ist immer willkommen und soll ebenfalls aufgezeigt werden. Hilfreich ist es, wenn die Eigentümerschaft von einer langfristigen Denkweise überzeugt werden kann. Denn was auf den ersten Blick als die günstigere Variante erscheinen mag, kann unter Berücksichtigung der totalen Laufzeit die wesentlich teurere Option werden.

So sind beispielsweise die totalen Kosten für ein Ladesystem über die gesamte Nutzungsdauer zu berücksichtigen. Zu bevorzugen sind Systeme, welche schnell installiert, konfiguriert und an Drittanbietersysteme angebunden sind, ohne wiederkehrende Kosten auskommen, einen tiefen Stand-by-Verbrauch haben und keine Wartung benötigen.

Bereits erwähnt wurde das Sparpotenzial, welches ein dynamisches Lastmanagement bietet. Kann damit eine HAK-Erweiterung verhindert werden, bewegt sich die eingesparte Summe schnell im mittleren 5-stelligen Bereich.

Ebenfalls viel Sparpotenzial bieten Systeme, welche ein intelligentes Rückplattensystem bieten. Easee bietet beispielsweise ein Rückplattensystem, bei welchem die Konfigurationsdaten der Infrastruktur auf einem RFID-Chip auf der Rückplatte gespeichert wird. Dadurch dauert der Schritt von Ausbaustufe C2 zu D nur wenige Minuten. Es bedarf weiter keiner zusätzlichen Installationsarbeit, und die technische Bearbeitung pro Parkplatz wird so auf ein absolutes Minimum reduziert.

Wenn die Anfangseuphorie nachlässt

Nach den ersten Abklärungen und Offerten geraten Projekte regelmässig aus diversen Gründen ins Stocken. Sollte es zu einer solchen Situation kommen, ist es zentral, dass der Installationspartner seine beratende Funktion beibehält und von Zwischenlösungen abrät, wie zum Beispiel der Erschliessung einzelner Parkplätze in der Garage direkt ab Wohnungszähler. Arbeiten, die nicht zur vorgeschlagenen oder offerierten Lösung gehören, müssen in der Regel später zurückgebaut werden, was zu Mehrkosten für die Eigentümer oder Mieter führt.

Da zwischen der ersten Offerte und dem Projektstart häufig mehrere Monate verstreichen, ist es empfehlenswert, dass sich die Auftraggeberseite in der Zwischenzeit koordiniert. So können beispielsweise Gruppen gebildet werden, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in grösseren Tranchen abwickeln zu können, statt mit vielen Einzelbestellungen die Kosten und den Aufwand für das Projekt in die Höhe zu treiben. Ist schon sehr viel Zeit verstrichen, empfiehlt sich eine erneute Begehung, um zu prüfen, ob die offerierten Leistungen noch umsetzbar sind.

Bei dieser Gelegenheit kann den Eigentümern nahegelegt werden, dass mit einem vorausschauenden Ausbau unter dem Strich Kosten gespart werden können. Wenn nämlich im Zug der Erstinstallation mehrere Parkplätze mit Rückplatten oder Ladestationen ausgestattet werden, sinken die Kosten für die technische Bearbeitung pro Parkplatz. Wird tendenziell «defensiv» geplant und auf die Ausbaustufen C2 oder D weitgehend verzichtet, entstehen bei einem späteren Ausbau mehr Aufwand und mehr Kosten für die technische Bearbeitung pro Parkplatz.

Wer soll das bezahlen? Abrechnungslösungen

Lösungsvorschläge für die Abrechnungsdienstleistungen müssen bei der Planung von Ladeinfrastrukturen von Beginn weg berücksichtigt werden. Für Installationsunternehmen ist es zentral, die Eigentümerschaft über Abrechnungslösungen aufzuklären. Wollen die Eigentümer die Abrechnung selber vornehmen? Oder kümmert sich eine Verwaltung darum? Kommt allenfalls gar ein Contracting in Frage? Für diese und weitere Ansätze sollten der Eigentümerschaft die Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Vorausschauende Planung als Schlüssel zum Erfolg

Die Elektromobilität in der Schweiz kann durch eine zukunftsorientierte Planung der Ladeinfrastruktur nachhaltig gefördert werden. Elektroprofis haben die Möglichkeit, mit fundierter Beratung und massgeschneiderten Lösungen die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen und einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Eine professionelle Planung spart langfristig Kosten, sorgt für Akzeptanz bei allen Beteiligten und ebnet den Weg für eine emissionsfreie Mobilität.