Ladeinfrastruktur-Planung – Rückplatten für die Zukunft

Wer Ladeinfrastrukturen zukunftssicher planen will, kommt an der Wahl der passenden Ausbaustufe gemäss SIA Merkblatt 2060 nicht vorbei. Im Folgenden werden die Vorzüge verschiedener Ausbaustufen aufgezeigt und dargelegt, weshalb die Verwendung eines Rückplattensystems ein entscheidender Erfolgsfaktor ist.

Welche vorausschauenden Entscheidungen müssen bei der Planung einer Ladeinfrastruktur getroffen werden, um diese fit für die Zeit nach der Inbetriebnahme zu machen? Der Fokus liegt auf der Möglichkeit, das System bei steigender Nachfrage schnell und unkompliziert zu erweitern.

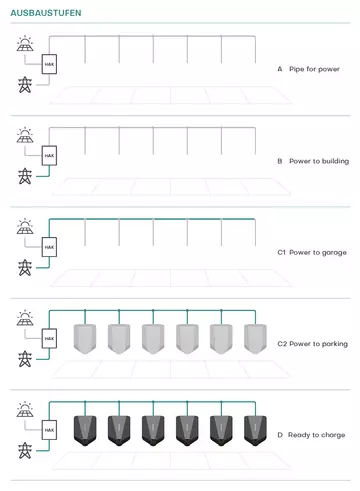

Das Merkblatt SIA 2060 gibt Richtangaben zum Umfang der Ausrüstung von Neubauten und bestehenden Bauten und zeigt, welche Aspekte in der Planung berücksichtigt werden müssen. Es unterscheidet vier aufeinander aufbauende Ausbaustufen:

Ausbaustufe A erfordert neben leerer Leitungsinfrastruktur für Elektrizität und für Kommunikation (Leerrohre und Kabeltragsysteme) eine Platzreserve im Verteiler für die elektrischen Schutzeinrichtungen und allfällige Stromzähler.

Für Ausbaustufe B benötigt es zusätzlich die Einrichtung der Anschlussleistung (Gebäudezuleitung).

Ausbaustufe C ist zweigeteilt in die Stufen C1 und C2. Bei beiden wird die Stromzuleitung zur Ladestation sowie der Einbau der elektrischen Schutzeinrichtungen und der allfälligen Kommunikationsverkabelung verlangt. Gut zu wissen: Eine Ladeinfrastruktur nach Ausbaustufe C ist in nahezu allen Fällen Voraussetzung für den Erhalt eines Förderbeitrags. Ausbaustufe C1 verlangt eine horizontale Zuleitung bis in einen Umkreis von 3 m der zukünftigen Ladestation unmittelbar über den Parkplätzen, z.B. mit einem Flachkabel oder einer Stromschiene. Ausbaustufe C2 benötigt eine Zuleitung bis zur Position der zukünftigen Ladestation, bei der später die Ladestation nur noch montiert oder eingesteckt werden muss.

Ausbaustufe D verlangt nach einem für diesen Parkplatz bestimmten und voll funktionsfähigen Ladepunkt.

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverband empfiehlt in seinem Merkblatt 2060 «Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Gebäuden» Stufe C2 zu verwenden, wenn zu erwarten ist, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre eine Ladestation installiert werden soll. Viele Installationsfirmen in der Schweiz setzen diese Empfehlung bereits um. Die Ladesysteme mit Rückplattensystem gehören nicht zuletzt darum im hiesigen Markt zu den erfolgreichsten.

Im Folgenden wird näher auf die Unterschiede zwischen C1 und C2 eingegangen und erläutert, weshalb Ausbaustufe C2 die beste Wahl für eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur ist.

Praktische Unterschiede: Ausbaustufe C1 versus C2

Der Unterschied zwischen Ausbaustufe C1 und C2 ist auf dem Papier gering. Einzig die erforderliche Zuleitung bis zur Position der zukünftigen Ladestation unterscheidet C2 von C1. Bei der Erstellung einer Grundinstallation ist somit der Mehraufwand, von Beginn weg Ausbaustufe C2 zu realisieren, vergleichsweise gering gegenüber einer Ladeinfrastruktur mit Ausbaustufe C1.

In der Praxis zeigt sich jedoch: Dieser kleine Mehraufwand hat grosse Wirkung.

Heute investieren, morgen profitieren

Der Ausbau zu Stufe C2 dauert etwas länger, die spätere Erweiterung für eine Ladestation erfolgt jedoch deutlich effizienter. Bei Infrastrukturen, bei denen mehrere Parkplätze gleichzeitig zur Stufe D ausgebaut werden sollen oder wo regelmässig ein solcher Ausbau stattfindet, spart Ausbaustufe C2 deutlich Zeit, Aufwand und Kosten.

Ein Praxisbeispiel: Eine Mietpartei meldet bei der Verwaltung Bedarf an einer Ladestation an. Wurde vorgängig ein Ausbau nach Stufe C1 realisiert, braucht es jetzt neben Installationsarbeiten für die Zuleitung vom Flachkabel oder von der Stromschiene zur Ladestation auch noch Arbeit für die Installation der Ladestation. Damit die Arbeiten durchgeführt werden können, muss der Strom für den gesamten Ladekreis abgestellt werden. Das bedeutet, dass aktive Ladevorgänge an diesem Ladekreis unterbrochen werden und in der Regel auch nicht von alleine wieder starten. Zudem muss zwingend eine Installationsanzeige und ein Sicherheitsnachweis erstellt werden, weil es sich hier – im Gegensatz zum Ausbau einer bereits geprüften Rückplatte (C2) zu einem Ladegerät – um eine Erstinstallation eines Ladegerätes handelt.

Wenn hingegen Ausbaustufe C2 bereits realisiert wurde, und ein System mit vorkonfigurierbarer Rückplatte (z.B. Easee) verwendet wird, sind weder Installations- noch Konfigurationsarbeiten nötig. Die Aufgabe des Installateurs besteht dann einzig darin, die Ladestation in die Rückplatte einzusetzen und je nach geltenden Vorschriften des lokalen VNB eine Schlusskontrolle durchzuführen. Dies ermöglicht dem Vermieter eine deutlich kürzere Reaktionszeit auf eine Anfrage nach einer Ladestation, als wenn noch von Ausbaustufe C1 auf D erweitert werden muss.

Noch nicht berücksichtigt sind der weitere Aufwand für die technische Rüstzeit sowie die sachlichen und persönlichen Verteilzeiten. Nur schon die Einsparung bei der technischen Grundzeit dürfte sich konservativ geschätzt auf circa eine Stunde pro Ladestation belaufen. Weil auch die technische Bearbeitung (z.B. technisches Anschlussgesuch, Installationsanzeige, etc.) bereits nahezu vollständig bei der Realisierung von Ausbaustufe C2 erledigt wurde, kann weitere Zeit gespart werden. Bei Ausbaustufe C1 müssten diese Arbeiten für den Ausbau jeder weiteren Ladestation gemacht werden, während der Grossteil der technischen Bearbeitung für Ausbaustufe C2 bereits für die gesamte Infrastruktur erledigt wurde.

Werbeflächen schaffen Kundenbindung

Oftmals unbeachtet bleibt die Werbefläche, welche die Rückplattensysteme bieten. Diese bietet den Installationsunternehmen die perfekte Gelegenheit, sich auf einfache Art und Weise Folgeaufträge zu sichern. Einerseits wird der Installateur beim Easee-System die Vorkonfiguration der Rückplatten vornehmen und dadurch als Installationspartner im Cloud-Portal hinterlegt, auf welches Verwaltungen und ggf. der Vermieter Zugriff haben. Die Rückplatten stellen zudem eine ideale Werbefläche für das Installationsunternehmen oder den Abrechnungsdienstleister dar. Bei jedem Einparken auf einem C2-Parkplatz können die zukünftigen E-Mobilisten sehen, wer die Ladeinfrastruktur umgesetzt hat.

Tiefere Gesamtkosten bei Ausbaustufe C2

Auch wenn Ausbaustufe C2 leicht höhere Anfangsinvestitionen erfordert, zeigt sich der Vorteil spätestens beim Blick auf die Gesamtkostenrechnung. Die SIA2060 hält fest, dass insgesamt mit tieferen Installationskosten zu rechnen ist. Dies aufgrund weniger Bearbeitungs- und Installationszeit und somit tieferen Gesamtkosten.

Für Endkunden ist die Gesamtkostenrechnung von Bedeutung – und diese sieht bei Ausbaustufe C2 besser aus. Neben den bereits erwähnten Punkten fällt auch der einfachere Ersatz einer Ladestation im Falle eines Defekts positiv ins Gewicht. Eine defekte Station lässt sich einfach ausklicken, und bei einem intelligenten Rückplattensystem mit Vorkonfiguration, wie es beispielsweise Easee verwendet, kann ein Ersatz ohne Weiteres in die bestehende Rückplatte eingeklickt werden.

Ausbaustufe C2: Vorteile für alle Beteiligten

Die vermutlich grösste Herausforderung, eine Ladeinfrastruktur mit Ausbaustufe C2 zu realisieren, liegt in den leicht höheren Anfangsinvestitionen. Dies kann bei den Auftraggebern erfahrungsgemäss für Zurückhaltung sorgen. Hier ist die Beratung durch die Installationsfirma gefordert. Hilfreich kann zum Beispiel eine Aufteilung eines Angebots in drei Teile sein: Grundinstallation inkl. Lastmanagement; Ausbaukosten für Ausbaustufe C2; Kosten für Vollausbau nach Ausbaustufe D. Wie oben beschrieben, werden nicht nur die anfänglich höheren Investitionskosten bei Betrachtung der Gesamtkosten wieder wettgemacht. Auch für das Installationsunternehmen bringt eine Infrastruktur nach Ausbaustufe C2 Vorteile mit sich.

Kleinere Folgeaufträge, höhere Planbarkeit

Ein weiterer positiver Aspekt für Installationsunternehmen ist die klare Aufteilung in einen umfangreichen Anfangsauftrag und lediglich effizientere Folgeaufträge. Nach der Grundinstallation nach Ausbaustufe C2 ist der weitere Arbeitsaufwand für den Ausbau geringer, und die Prozesse sind viel einfacher zu handhaben. Dies ermöglicht es den Installationspartnern, die Projekte effizient abzuwickeln und den administrativen Aufwand erheblich zu reduzieren. Die Erfahrung zeigt, dass diese Struktur von den meisten Installationsunternehmen klar bevorzugt wird: Sie erlaubt eine hohe Planbarkeit, reduziert zeitraubende Koordination bei Kleinaufträgen und schafft Kapazitäten für zusätzliche Projekte – ohne Leerlaufzeiten.

D-Ausbau: Unterschiedliche Voraussetzungen je nach VNB

Schliesslich ein Praxistipp: Eine Mieterin möchte ihre Rückplatte gemäss Ausbaustufe C2 zu einer Ladestation (D) erweitern lassen. Was nun? Die eigentliche Erweiterung zur einsatzfähigen Ladestation ist schnell gemacht, aber was gibt es auf regulatorischer Seite zu berücksichtigen?

Da es sich bei den Ausbaustufen gemäss SIA und den Rückplattensystemen um relativ junge Konstrukte handelt, hinken die Regelungen der Praxis nach. Dies hat zur Folge, dass verschiedene Handhabungen existieren.

Neben der Erstprüfung beim Ausbau von C2 auf D kann es je nach Situation und je nach VNB erforderlich sein, eine Schlusskontrolle nach NIV mit Sicherheitsnachweis und dazugehörigem Mess- und Prüfprotokoll durchzuführen bzw. zu erstellen. Heute ist dies jedoch nicht einheitlich geregelt, was immer wieder für Diskussionsstoff und Verunsicherung sorgt. Aus der Sicht von Simplee begrüssenswert wäre eine Vereinheitlichung und eine Vereinfachung der entsprechenden Vorschriften. Der Prüfprozess ist zum heutigen Zeitpunkt eher überladen und mit hohem administrativem Aufwand verbunden. Aktuell laufen auch Bemühungen von verschiedenen Seiten für eine Vereinheitlichung, um für alle Involvierten mehr Klarheit zu schaffen.

Ein Grund für die aufwendigen Prüfprozesse liegt auch darin, dass die Möglichkeiten moderner, innovativer Hardware in heutigen Vorschriften kaum berücksichtigt werden. In anderen Bereichen ist man bereits einen Schritt weiter: Dort geben die Normen eine klare Empfehlung ab und verweisen ergänzend auf die produktspezifischen Ausführungen der Hersteller. Das schafft einen definierten Spielraum für technische Weiterentwicklungen – ohne die Sicherheit zu vernachlässigen.

Dieser Spielraum will jedoch mit Bedacht gewählt sein: Zu starre Vorschriften blockieren Innovation, zu vage Formulierungen hingegen schaffen Unsicherheit – und im schlimmsten Fall Zweifel an der Betriebssicherheit. Ein ausgewogener Rahmen mit klaren Vorgaben und technologischem Spielraum schafft nicht nur Vertrauen, er ebnet auch den Weg für eine zukunftsfähige, innovative Ladeinfrastruktur.