Automatische Abschaltung im Fehlerfall – das gibt es zu beachten

Wird von der Prüfung der automatischen Abschaltung im Fehlerfall gesprochen, denkt man in erster Linie an die Messung des Kurzschlussstroms bzw. der Schleifenimpedanz. Was es dabei zu beachten gilt und wann die Prüfung als erfüllt gilt, wird hier erklärt.

Im Schutzkonzept, bestehend aus Basis-, Fehler- und Zusatzschutz, kommt der automatischen Abschaltung im Fehlerfall eine zentrale Rolle zu. Der Faktor Zeit ist hierbei entscheidend: Eine gefährliche Situation, wie sie durch ein unter Spannung stehendes Gehäuse entstehen kann, soll durch eine schnellstmögliche Abschaltung des betroffenen Stromkreises abgewendet werden.

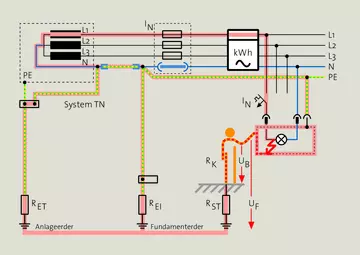

Im Fehlerfall besteht eine leitende Verbindung zwischen einem Aussenleiter und berührbaren metallenen Teilen eines Betriebsmittels. Berührt eine Person dieses Betriebsmittel, kommt ein Stromfluss von der Installation über das Gehäuse des fehlerhaften Betriebsmittels durch die Person hindurch zustande. Geschlossen wird der Stromkreis von der Person über den örtlichen, im Boden erstellten Gebäude-Erder und der damit über das Erdreich ebenfalls verbundenen Anlage-Erder der TS, die parallel zum Netz PEN-Leiter wirkt. Diesen Stromkreis kennen wir als Fehlerschleife. Die Höhe der Fehlerspannung und des Körperstroms hängt in einem solchen Fall von kaum berechenbaren bzw. beherrschbaren Faktoren ab. Deshalb zielt die automatische Abschaltung auf einen sicher beherrschbaren Faktor, auf die Zeit. Hierfür bedient man sich eines einfachen physikalischen Zusammenhangs: Verbindet man leitfähige Gehäuse von Betriebsmitteln mit dem Schutzleiter, entsteht eine vergleichsweise gut leitende Fehlerschleife. Die Reihenschaltung von Aussenleiter, Fehlerstelle, Gehäuse und Schutzleiter hat in der Regel einen Widerstand von weit unter einem Ohm. Dieser geringe Widerstand führt im Fehlerfall zu einer schlagartigen Erhöhung des Stroms. Ist dieser Strom gross genug, um die vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung innerhalb der geforderten Abschaltzeit von 0,4 s bzw. 5 s auszulösen, ist der Schutz gewährleistet.

Messen, berechnen und rechnen lassen

Um das Funktionieren der automatischen Abschaltung zu testen, muss zuerst der Widerstand der Fehlerschleife ermittelt werden. Üblicherweise geschieht dies mit einem Installationstester, der am Ende der Leitung mittels Spannungsmessung und Belastung den resultierenden Spannungsfall misst und anhand der ermittelten Werte die Schleifenimpedanz und den Kurzschlussstrom berechnet. In einigen Fällen ist jedoch eine Messung nicht möglich, zum Beispiel wenn das Ende einer Leitung nicht zugänglich ist oder wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme so gross sind, dass aus Arbeitsschutzgründen auf eine Messung verzichtet werden muss. Wer rechnen kann, ist hier im Vorteil. Wenn der Kurzschlussstrom am Anfang einer Leitung bekannt ist, kann der Leitungswiderstand anhand der Leitungslänge und des spezifischen Widerstands des Leiters berechnet und daraus der Kurzschlussstrom am Ende der Leitung abgeleitet werden. Auch das Nomogramm aus NIN 4.3.1 liefert hierfür gute Dienste. Bei Motoren ist dieses Vorgehen beispielsweise gut geeignet, weil es aufwendige Ausbauarbeiten und offene Klemmbretter erspart. Bei grösseren Anlagen, in der Nähe von Trafostationen und insbesondere in Planungsphasen werden mit Vorteil Berechnungsprogramme eingesetzt, beispielsweise die Anlageplanung von Electrosuisse. Diese Programme liefern genaue Resultate und ermöglichen obendrein die Ermittlung und den Einbezug von zusätzlichen Variablen wie zum Beispiel den maximalen Kurzschlussstrom am Anfang der Leitung, den Spannungsfall, die Selektivität usw.

Wichtig: Eine Berechnung befreit zwar vor der Messung der Schleifenimpedanz, jedoch nicht vor der Prüfung der Schutzleiterverbindung.

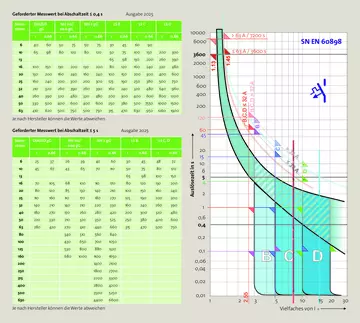

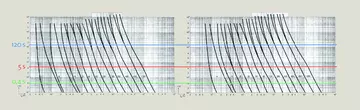

Kurven, Tabellen, Faustformeln

Ist der Kurzschlussstrom ermittelt, wird dieser mit dem Auslösestrom der vorgeschalteten Schutzeinrichtung verglichen. Es gilt zu eruieren, bei welchem Strom der betreffende Leitungsschutzschalter, Leistungsschalter, Motorschutzschalter oder Schmelzeinsatz innerhalb der geforderten Zeit anspricht. Bimetalle und Schmelzleiter zeigen kein lineares Verhalten. Elektromagnetische Schnellauslöser sind dagegen etwas einfacher in der Handhabung. Wollen wir es genau wissen, müssen wir die Auslösekennlinie unseres Schutzorgans betrachten. Schmelzeinsätze werden nach genormten Referenzkurven gebaut. SN HD 60296-2 liefert beispielsweise die Auslösekennlinien für gG-Schmelzeinsätze. Etwas komplizierter ist es bei Leitungsschutzschaltern: In der SN EN 60898 werden «Gates», also Tore beziehungsweise Bereiche definiert, in welchen sich die Auslösekennlinien befinden müssen. Jene Kennlinien, die sich zwischen den Punktepaaren befinden, erfüllen die Norm. Die Kennlinien von Produkten verschiedener Hersteller unterscheiden sich. Bei 5 s Auslösezeit kann es herstellerabhängige Unterschiede geben. Bei 0,4 s spricht die elektromagnetische Schnellauslösung an, welche für das 5-, 10- oder 20-fache des Nennstroms genormt und gebaut ist. Für diese Bereiche sind entsprechende Faustformeln durchaus praktikabel, ebenso für die grobe Beurteilung eines Rechen- oder Messresultats. Wer es etwas genauer haben will und die passende Auslösekennlinie gerade nicht zur Hand hat, bedient sich einer Tabelle, wie sie in unserem Handbuch «Messen und Prüfen gemäss NIN 2025» zu finden ist. Für die neue Ausgabe haben wir die Kennlinien verschiedener Hersteller nochmals konsultiert, die Werte gemittelt und die Tabellen entsprechend angepasst. Die Werte sind absichtlich gerundet, da sie sonst eine Genauigkeit vortäuschen, wie sie aufgrund der unvermeidbaren Streuung unmöglich vorhanden sein kann. Noch diverser ist das Verhalten von Motorschutzschaltern und einstellbaren Leistungsschaltern. Dort führt kein Weg an der tatsächlichen Auslösekennlinie vorbei.

Korrekturfaktor

Gemäss NIN 6.1.3.6 wird beim Vergleichen des Kurzschlussstroms mit dem Auslösestrom ein Korrekturfaktor von 0,66 angewandt. Dies ist nicht der Ungenauigkeit der Messegeräte geschuldet, sondern dient dem Einbezug von Faktoren, die bei Messungen und händischen Berechnungen nicht exakt berücksichtigt werden können. Einmal ist da der Anstieg der Leiterwiderstände bei steigender Temperatur. Ein Kurzschlussstrom erwärmt den Leiter, was dessen Widerstand erhöht. Weiter sorgt auch die Belastung im Betrieb für eine Erwärmung der Leitung, welche beim Messen nicht berücksichtigt wird. Hinzu kommen gemäss NIN Lastschwankungen und Induktivitäten, die den Kurzschlussstrom je nach Betriebsbedingungen und Installationsort beeinflussen. Zuletzt bleibt noch der Widerstand an der Fehlerstelle selbst. Auch dieser begrenzt den Kurzschlussstrom und verlängert die Zeit bis zur Abschaltung.

Der Wert von 0,66 berücksichtigt alle diese Umstände und Unsicherheiten in einem einzigen Faktor. Zu welchem Teil einzelne Umstände den Faktor beeinflussen, ist beispielsweise im Fall der Leitererwärmung physikalisch nachvollziehbar. Viele Faktoren hängen jedoch von den situativen Bedingungen vor Ort ab. Es kann also durchaus ein kleinerer Korrekturfaktor angewendet werden, sofern der Einfluss des einen oder anderen Faktors nachgewiesenermassen minimal ist oder ausgeschlossen werden kann.

Die eingesetzten Messgeräte und -methoden müssen für den jeweiligen Einsatzort und die dort herrschenden Umgebungsbedingungen geeignet sein, um verlässliche Werte zu erhalten. Auf keinen Fall kann der Einbezug von Korrekturfaktoren die regelmässige Eichung und Überprüfung eines Installationstesters ersetzen.

Man nimmt also den gemessenen Kurzschlussstrom und vergleicht ihn mit dem geforderten Auslösestrom, den man mit dem Korrekturfaktor 1,5 (Kehrwert von 0,66) multipliziert hat. Umgekehrt kann man auch den gemessenen Kurzschlussstrom mit dem Korrekturfaktor 0,66 multiplizieren und den so errechneten Wert dann mit dem unkorrigierten geforderten Auslösestrom vergleichen. Ist der gemessene Strom grösser als der geforderte, sind die Voraussetzungen für eine automatische Abschaltung im Fehlerfall erfüllt. Protokolliert wird der gemessene Wert. Berechnungsprogramme beziehen den Korrekturfaktor meist automatisch mit ein. Bei einer händischen Berechnung muss die prüfende Person dies selbst tun.

Es obliegt der Einschätzung durch den Fachmann vor Ort, in welcher Höhe der Korrekturfaktor angesetzt wird. Der Korrekturfaktor von 0,66 berücksichtigt den ungünstigsten Fall.