Erstprüfung einer PV-Anlage – Leitfaden und Tipps

Die korrekte Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage ist das A und O, um eine effiziente und sichere Energieerzeugung zu gewährleisten. Auf der Baustelle bei der Erstprüfung gibt es einige wesentliche Schritte, die beachtet werden müssen. Ein Praxisleitfaden mit nützlichen Tipps.

Ablauf der Erstprüfung

- Sichtprüfung: Visuelle Kontrolle der gesamten Anlage auf Schäden, lose Verbindungen und Auffälligkeiten anhand der Aufschriften der PV-Komponenten.

- Erproben: Funktionsprüfung durch überwachtes Hochfahren der Anlage einschliesslich Ansteuerungen und Schutzorgane.

- Messungen: Niederohmmessung, Isolationsmessungen AC- und DC-Seite), DC-Leerlaufspannung, DC-Kurzschlussstrom, Spannung/Strom am Maximum Power Point, AC-seitige Polaritäts- und Kurzschlussstromprüfung sowie RCD-Auslösezeitmessung.

Die Erstprüfung einer Photovoltaikanlage umfasst mehrere wichtige Schritte. Erstens erfolgt die Sichtprüfung: Es gilt, die gesamte Anlage visuell auf offensichtliche Schäden, lose Verbindungen oder andere Auffälligkeiten zu prüfen. Dabei geben die Aufschriften der PV-Komponenten wertvolle Hinweise.

Zweitens erfolgt das Erproben der Anlage: Die Funktionsfähigkeit wird durch ein überwachtes Hochfahren der Anlage, dessen Ansteuerungen und der Schutzorgane geprüft.

Drittens erfolgt das Messen:

- Niederohmmessung: Die Leitfähigkeit der PE-Verbindungen auf der Dach- und Hausseite müssen überprüft werden.

- Isolationsmessung AC- und DC-Seite: Es muss sichergestellt werden, dass keine unerwünschten Verbindungen zwischen den aktiven Leitern (AC: L1, L2, L3, N/DC: +, –) zum PE bestehen.

- DC-Spannung im Leerlauf: Es gilt, die Spannung zu messen, wenn die Anlage nicht belastet ist bzw. der Wechselrichter in Betrieb gegangen ist – dabei sollte die Nutzung des ortsabhängigen Korrekturfaktors (von z. B. 1,15) nicht vergessen werden.

- Kurzschlussstrom DC-Seite: Der maximal mögliche Stromfluss in den Strings wird bestimmt.

- Spannung und DC-Strom beim MPP (Maximum Power Point): U & I auf der DC-Seite muss bei Betrieb des Wechselrichters überprüft werden – dies kann zum Beispiel am GAK (Generatoranschlusskasten) oder am Wechselrichter erfolgen.

- Polarität und Kurzschlussstrom auf der AC-Seite: Herkömmliche Messungen (Ikmin und Ikmax bei der Schaltgerätekombination und am Wechselrichter) durchführen.

- Auslösezeit RCD: Es gilt, die Auslösezeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zu überprüfen (sofern vorhanden)

Wer misst, misst (oft) Mist

Beim Messen der Photovoltaikanlage können verschiedene Faktoren die Ergebnisse beeinflussen:

- Wetter: Da Regen, Schnee oder extreme Hitze die Messwerte verändern können, sollte dies beachtet und die Erwartungen an den Wetterstand angepasst werden.

- Sonnenstand: Da die Position der Sonne die Leistung der Anlage sowie die Messergebnisse beeinflusst, sollte eine Solaranlage nicht in der Nacht in Betrieb genommen werden.

- Verschaltung auf der Dach-Seite und am GAK: Die Art der Verschaltung kann die Messwerte ebenfalls beeinflussen – eine Parallelschaltung von DC-Strings kann zur Zerstörung des Messgerätes führen, wenn der Strom dafür zu gross wird (dasselbe gilt bei zu hoher Spannung).

- Leitungslängen: Da lange Leitungen zu Spannungsverlusten führen können, sollten die Spannungen der Strings untereinander verglichen werden (gleiche Ausrichtung und gleiche Anzahl Module sollte zu einer ähnlichen Spannung führen).

- Montageart der Unterkonstruktion: Auch die Art der Montage kann sich auf die Messergebnisse auswirken – eine Indachanlage besitzt meist keine blanke metallene Unterkonstruktion, was dazu führt, dass der Isolationswiderstand höher sein kann als bei Aufdachanlagen mit Aluminium-Unterkonstruktionen

Vom Dach zum HAK

Ein systematisches Vorgehen ist entscheidend für eine erfolgreiche Inbetriebnahme. Man sollte daher dem System stets «treu bleiben» respektive vom Prozedere nicht abweichen. Wo Routine besteht, wird nichts vergessen. Die Erfahrung zeigt: Vom Dach zum Hausanschlusskasten (HAK) funktioniert es am besten. Und zwar aus folgenden Gründen:

- Prüfung der Dachmontage: Es muss sichergestellt werden, dass alle Module korrekt und sicher montiert sind – sie müssen gemäss Stringplan verschalten sein und nach Herstellerangaben verbaut werden.

- Verkabelung: Es gilt, alle Kabelverbindungen und Stecker vom Dach bis zum Wechselrichter zu überprüfen, wobei auch auf die Verlegungsart geachtet werden sollte.

- Messungen: Die oben beschriebenen Messungen werden systematisch von DC nach AC durchgeführt.

- Fehlerbehebung: Allfällige Fehler sofort beheben und dessen Korrekturen dokumentieren – die Erstprüfung beginnt nach einer Fehlersuche von Neuem.

Wer schreibt, der bleibt

Die Dokumentation der Erstprüfung ist essenziell. Dabei können entweder die Vorlage des VSEK (Verband Schweizerischer Elektrokontrollen) oder betriebsinterne Formulare genutzt werden. Alle relevanten Messwerte, Prüfungen und Besonderheiten sollten schriftlich festgehalten werden. Um die Qualität der Arbeit zu beweisen, gilt es, sich abzusichern und die Dokumente griffbereit zu halten.

Zeitpuffer für Software-Updates einrechnen

Für notwendige Software-Updates sollten Anwender immer genügend Zeit einplanen. Dies betrifft:

- Wechselrichter

- Monitoring-Systeme

- Laptops und Mobiltelefone

Leistungsoptimierer berücksichtigen

Sollten Leistungsoptimierer verbaut sein, muss beachtet werden, dass Spannung, Strom und Widerstand von den erwarteten Werten abweichen können. Die Toleranzen können aus den Herstellerangaben entnommen werden (die Electra-Ausgabe 6/24 kann hier mit einem Artikel zum korrekten Messen von Leistungsoptimierern zur Hilfe beigezogen werden).

Langzeit-Check

Auch nach der Erstprüfung sollte die PV-Anlage regelmässig überprüft werden. Denn bestimmte Fehler werden oft erst auf den zweiten Blick, nämlich nach längerem Betrieb, festgestellt:

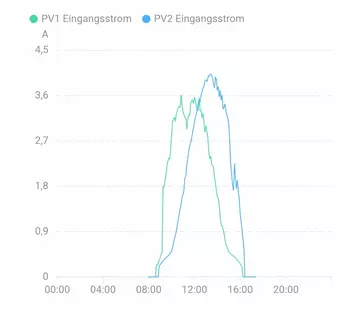

- Anschluss der Strings am Wechselrichter: Werden zwei Strings mit unterschiedlicher Ausrichtung vertauscht, wird das bei der Erstprüfung um die Mittagszeit kaum auffallen.

- Richtung der Messwandler: Ist ein Messwandler mit verkehrter Stromrichtung in der Verteilung eingebaut, ist dies zum Teil schwer zu erkennen – geht die Grundlast des Hauses ohne Optimierung von Verbrauchern stets der Solarproduktionskurve nach, ist der Fall klar: Ein Messwandler ist verkehrt eingesetzt.

- Stabilität der Netzwerkverbindung: Wenn bei der Inbetriebnahme die Netzwerkverbindung ausreicht, aber im laufenden Betrieb fortlaufend Fehlermeldungen oder Ausfälle der Ertragsdaten verzeichnet werden, macht es Sinn (wenn möglich), WLAN-Verbindungen durch Kupferkabel zu ersetzen, kritische Verbindungsstrecken zu verkürzen oder ein zusätzliches Modem nur für das technische Netzwerk einzusetzen.

- P(U)-Regelung bei langen Anschlussleitungen: Es gilt, auf die Spannungsregelung bei langen Anschlussleitungen zu achten. Denn es besteht die Möglichkeit, dass die ans EW-Netz gehende Energie nicht abgeführt werden kann und zu einem Spannungsanstieg führt. Der Wechselrichter reduziert seine Wirkleistung bei aktivierter P(U)-Regelung. Dies fällt jedoch erst im Betrieb bei starker Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume auf. Das Problem kann durch den lokalen Verbrauch der Energie oder einen Batteriespeicher vermindert werden.

Reibungslos von A bis Z

Die Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage erfordert Sorgfalt und präzise Arbeit. Mit den hier beschriebenen Schritten und Tipps kommen Anwender ein beträchtliches Stück näher an eine reibungslose Inbetriebnahme ihrer PV-Anlage. Darüber hinaus sichern eine regelmässige Überprüfung und Wartung langfristig die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Anlage. Hält man sich dabei an die beschriebenen Abläufe und dokumentiert alles sorgfältig, wird sichergestellt, dass die Anlage optimal funktioniert und die erforderlichen Arbeiten jederzeit nachvollziehbar sind.